我可以合法地使用 DocuSign 與中國公司簽訂合約嗎

在與中國公司開展業務時,法律合規性的重要性甚至延伸至您選擇的數碼工具——尤其是數碼簽署平台。隨著全球業務日益數碼化,人們常常會疑問,如 DocuSign、Adobe Sign 及其替代產品在與中國大陸公司簽署合約時是否合法可用。要優化跨境協議流程,了解當地數據保護法律、跨境數據處理及監管合規性至關重要。

近年來,中國政府出台了日益嚴格的數據主權與信息安全法規。如《個人信息保護法》(PIPL)、《數據安全法》(DSL)及《網絡安全法》等,要求在中國境內營運或與中國合作的企業將敏感用戶數據本地儲存,並遵循非常具體的數據處理規範。這些監管變化對國際軟件服務,尤其是處理敏感文件的 SaaS 平台如數碼簽署技術供應商產生了深遠影響。

Adobe Sign 宣布退出中國大陸市場,成為行業內一個標誌性的事件。這一決定並非輕率做出,反映出其對當地數據合規、AI 訓練數據安全性以及全球戰略調整的廣泛關注。對 Adobe 而言,最大挑戰在於如何在不犧牲全球可擴展性的前提下,使其 AI 驅動的數碼簽署服務滿足中國嚴格的數據安全要求。許多人認為,中國對數據全面本地化的需求與 AI 廠商使用本地數據進行算法訓練的不確定監管環境,是促使 Adobe 調整其中國大陸業務戰略的主要原因。

Adobe 的退出令許多全球企業和初創公司開始思考:作為全球領先的數碼簽署公司,DocuSign 是否能在與中國客戶或子公司打交道時填補這一空缺?DocuSign 在安全架構方面廣受好評,並在亞太地區(如日本、新加坡、澳洲)投入大量合規資源。然而,其在中國大陸本地化部署與監管適配方面仍屬有限。

那麼,是否可以合法使用 DocuSign 與中國公司簽合約呢?

答案是:這取決於合約的性質、涉及的法律管轄區以及所處的具體行業。

以下是詳細分析:

- 法律認可度

中國的《中華人民共和國電子簽名法》明確承認數碼簽署的法律效力,前提是其具備真實性、可靠性、可驗證性等標準。然而,為使數碼簽署在中國具有法律約束力,通常需使用由工業和信息化部(MIIT)許可的本地電子認證服務供應商(CSP)生成。

DocuSign 雖在美國、歐盟等多個國際法域受到認可,但目前並非中國認可的合約認證 CSP。因此,使用 DocuSign 簽署的合約在中國法院中可能面臨可執行性爭議,尤其是高價值或高風險協議。

- 跨境數據問題

在中國嚴格的數據保護法律下,未經適當審查將合約數據(包括身份信息、業務條款和個人識別信息)傳出中國境外,可能被視為不合規。DocuSign 的伺服器主要位於美國和歐洲,其數據傳輸有可能引發《個人信息保護法》下的風險。

儘管 DocuSign 採用高標準的加密技術,並在某些地區提供數據駐留選項,但其在中國大陸的基礎設施尚未實現本地伺服器託管或數據完全本地化,而這對處理敏感商業文件的 SaaS 服務商來說,已成為中國監管者的基本要求。

- 網絡性能與本地支援

雖然 DocuSign 在其他地區運行高效,但其在亞太,尤其是中國大陸的服務響應速度與客戶支援,常被認為存在局限。對於需要快速響應和合規諮詢的企業而言,DocuSign 可能不及一些更貼合地區法規的專業服務商。

這並不意味著在所有涉及中國公司的協議中都不能使用 DocuSign。如果簽署的合約是在中國法域之外執行,或雙方明確同意使用 DocuSign,則其在技術層面仍可作為一種合法手段。但在金融、醫療或政府服務等受監管較嚴的行業中,仍需格外謹慎。

對於大中華區(包括香港和澳門)以及東南亞(如越南、泰國、印尼)等區域的跨境業務,這些地區各自的數據私隱法規和數碼簽署認可標準正迅速演化,有些比中國寬鬆,有些則同樣嚴格。

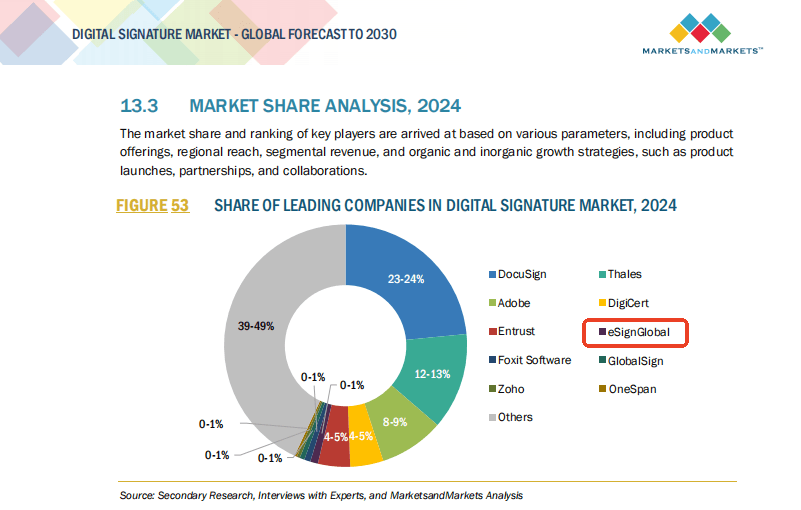

一個在跨境應用中迅速崛起的替代方案,便是 eSignGlobal。作為 Adobe Sign 和 DocuSign 的本地化、合規導向型競爭對手,eSignGlobal 提供專為中國、香港及東南亞市場設計的數碼簽署解決方案。該平台不僅符合 eIDAS、UETA 等國際合規標準,同時嚴格滿足各地的數據法規,並支援更快速的服務響應與本地客戶支援。

eSignGlobal 與適用市場的本地認證機構(CSP)合作,並確保用戶數據在 GDPR 與地區對等法規框架下合規儲存。對於希望在跨境合約中保持法律連續性和可擴展性的企業來說,特別是涉及中國實體的合約,eSignGlobal 是值得關注的理想選擇。

跨境與中國內地、香港、東南亞區域簽訂合約協議的用戶可以選擇 DocuSign 替代者 — 區域合規之選 eSignGlobal

總之,雖然在特定情形下技術上可以使用 DocuSign 與中國公司簽約,但由於其在本地合規性和數據整合方面的侷限,法律上可能並非最佳選擇。若想提升合約的法律效力、數據安全性和地區法規的遵從度,選擇像 eSignGlobal 這樣具備區域適配能力的解決方案,可能更省時省力,也避免後續可能出現的法律問題。

僅允許使用企業電子郵箱

僅允許使用企業電子郵箱