全球合規:數位與電子簽章法律的導覽

數位簽章與電子簽章的差異解析:法律合規、技術實現與商業應用場景全解

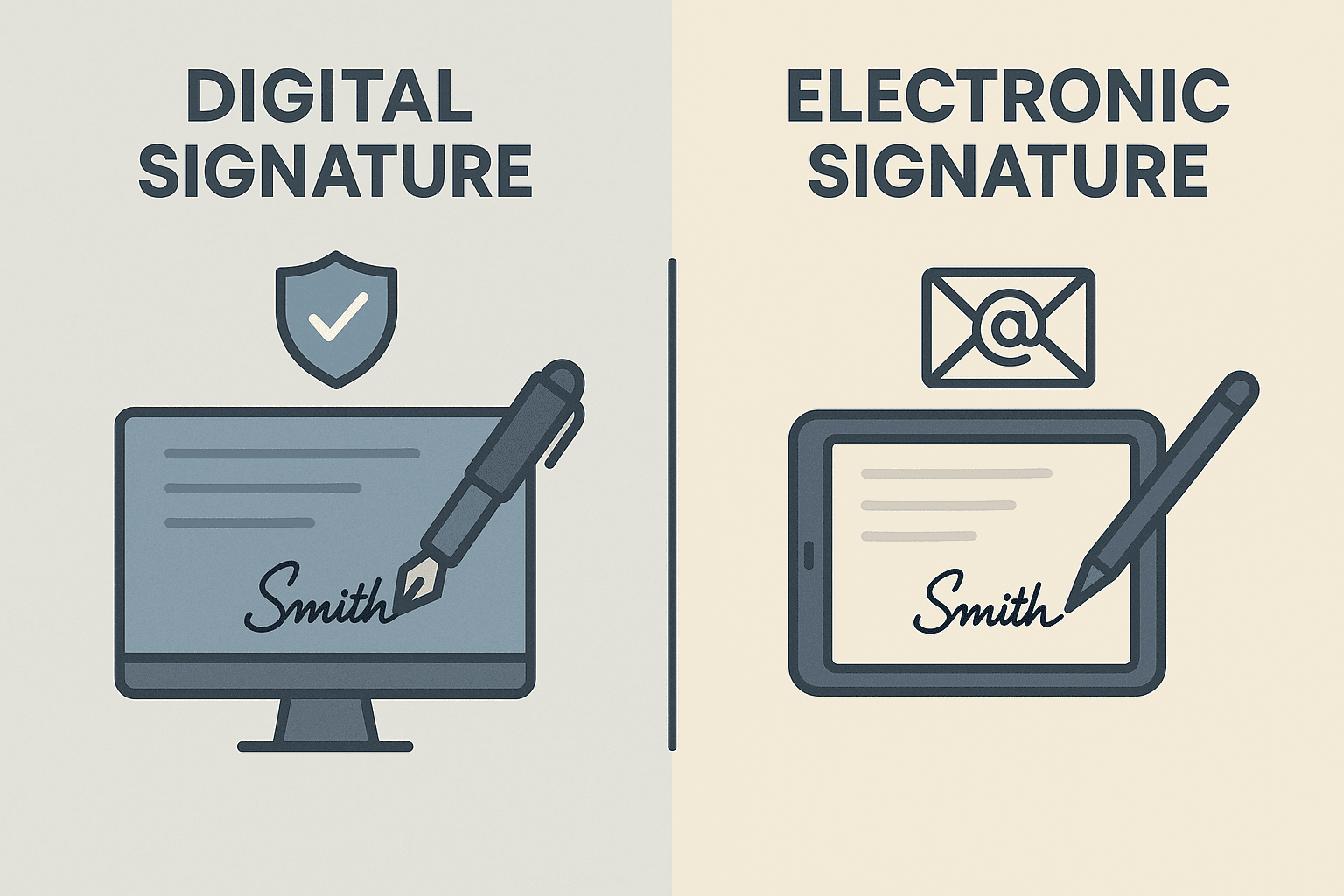

在數位化轉型持續深入的今天,電子簽章已成為各類企業進行合約、文件流轉和業務處理的關鍵技術工具。然而,許多人對「電子簽章」與「數位簽章」這兩個概念的理解仍不夠清晰,誤以為兩者可以完全互換使用,或未能意識到它們在技術實現、安全保障及法律合規方面的本質區別。特別是在金融、醫療、製造與跨境貿易等對簽署安全性與監管要求極高的產業中,正確選擇合適的簽署方式,不僅關係到合規性,更影響到後續的稽核能力與法律效力。

技術底層差異:身分驗證與資料完整性的實現機制不盡相同

在技術層面,電子簽章(Electronic Signature)泛指以電子方式表示簽署者同意文件內容的任何形式,它可以是一張圖片、一個點擊按鈕或一段手寫體的軌跡。其核心價值在於便捷性高、部署快速,適用於低至中等風險等級的業務環節。亞洲市場中,如東南亞多個國家的中小企業在客戶合約、確認信函等非高頻敏感文件中廣泛應用此類解決方案,以節約人力成本並提升業務回應速度。

而數位簽章(Digital Signature)則是一種更為嚴謹的加密技術實現方法,它基於PKI(公鑰基礎設施)體系,依託於公私鑰演算法生成加密簽章,並透過第三方權威機構(CA)簽發的數位憑證進行身分驗證。每一次簽署行為都具備可追溯性與防竄改性,適用於財務稽核、企業合規文件、跨境貿易合約等高敏感場景。以中國大陸為例,在金融服務、政務應用或醫療紀錄領域,數位簽章已被納入法規要求,成為合規要素的基礎設施。

合規與法律地位:標準的背後是稽核機制與責任歸屬

要理解兩者的真正分野,還需從法律與監管角度切入。電子簽章在多個司法轄區已被認可,例如中國的《電子簽名法》、新加坡的《電子交易法令》以及歐盟的《eIDAS條例》,這些法規普遍承認具備可驗證性與真實意圖的電子簽章可作為證據。然而,此類認可往往需要結合上下文環境、使用方式以及簽約雙方之間的信任關係來綜合判斷其法律效力。

相較之下,基於數位憑證的數位簽章在法規框架中一般被視為「高等」類別,具備更強的法律約束力。以eIDAS標準為例,其中明確定義了「合格電子簽章」,該類簽章只有在使用合格憑證與受監管的簽章設備生成的前提下,才獲得與手寫簽名等同的法律效力。這也是為何在歐盟地區,涉及資本市場與資料合規的公司更傾向部署數位簽章方案,以規避未來潛在的法律爭議。

實際應用場景:風險等級決定技術選型

在廣泛的商業實踐中,數位簽章與電子簽章並非對立存在,而是各自服務於不同的場景需求。以一家跨境電商平台為例,其在用戶註冊與服務確認等環節使用電子簽章以提高轉換效率,而在平台與供應商或境外支付機構簽訂服務協議時,則採用數位簽章確保跨法域的合約可執行性與合規責任明確。

亞洲市場的產業發展亦呈現出類似趨勢。比如在香港的保險業,電子簽章被廣泛用於客戶投保意向確認與線上問卷回覆,而與監管提交的核心文件及批復,則需使用具有完整稽核鏈條的數位簽章落地,以保障所有資料禁得起監管稽核與時間存證考驗。

安全性考量:風險防範體系下的核心防線

電子簽章雖然便捷,但其安全能力更多依賴於外圍系統(如用戶認證機制、登入驗證等)。當攻擊者具備目標系統的存取權限時,偽造簽章的風險依然存在。而數位簽章在技術上將內容雜湊與私鑰綁定,任何篡改文件內容都會導致簽章驗證失敗。正因如此,面對勒索病毒、內部竄改以及資料走私風險,企業級客戶傾向建構以數位簽章為基礎的資料保護體系。

在資料主權意識上升的語境下,尤其是中國《資料安全法》《個人資訊保護法》實施後,企業對簽章行為的稽核追責提出了更高要求。配合數位簽章帶有時間戳與簽章憑證鏈的結構設計,可以為政企客戶實現「簽署即留證」,大大降低事後舉證成本。

長周期經營邏輯:電子與數位簽章的融合趨勢

從長期來看,數位簽章並不會完全取代電子簽章,反之亦然。在政策導向與產業慣例的雙重驅動下,越來越多解決方案供應商開始推出「多層級簽章能力」架構,允許客戶根據文件敏感性、業務風險等級與監管需求自由切換簽章方式。

例如,韓國某大型集團在數位化人資流程中,以電子簽章完成內部請假單、入離職確認等低風險操作,而將勞動合約、薪酬協議等資料納入數位簽章保護體系,結合LDAP等企業身分系統實現,兼顧安全性與流程效率。

結語:理解本質,才能做出穩健的技術決策

從實踐維度出發,數位簽章與電子簽章分別代表了安全性與便捷性的兩種極致取向。而企業在實際部署時,不應拘泥於名詞定義,而是結合自身產業屬性、監管要求與資料敏感度,制定分級、自適應的簽章策略。在亞洲這樣的多法域交會市場,理解技術與法律的結合點,才是推動合規數位化轉型的根本路徑。

僅允許使用企業電子郵箱

僅允許使用企業電子郵箱