全球合规:应对数字签名与电子签名法律监管差异解析

在数字化转型持续深入的今天,电子签名已成为各类企业进行合约、文件流转和业务处理的关键技术工具。然而,很多人对“电子签名”和“数字签名”这两个概念的理解仍不够清晰,误以为两者可以完全互换使用,或未能意识到它们在技术实现、安全保障及法律合规方面的本质区别。特别是在金融、医疗、制造与跨境贸易等对签署安全性与监管要求极高的行业中,正确选择合适的签署方式,不仅关系到合规性,更影响到后续的审计能力与法律效力。

技术底座差异:身份验证与数据完整性的实现机制不尽相同

在技术上,电子签名(Electronic Signature)泛指以电子方式表示签署者同意文档内容的任何方式,它可以是一张图片、一个点击按钮或一段手写体的轨迹。其核心价值在于便捷性高、部署快速,适用于低至中等风险等级的业务环节。亚洲市场中,如东南亚多个国家的中小企业在客户合同、确认信函等非高频敏感文件中广泛应用此类解决方案,以节约人力成本并提升业务响应速度。

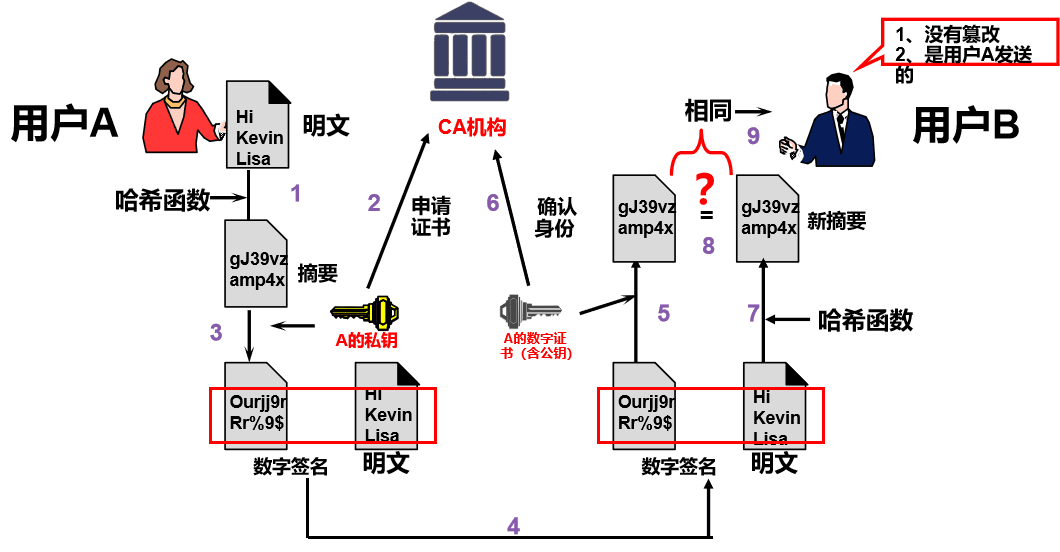

而数字签名(Digital Signature)则是一种更为严谨的加密技术实现方法,它基于PKI(公钥基础设施)体系,依托于公私钥算法生成加密签名,并通过第三方权威机构(CA)颁发的数字证书进行身份验证。每一次签署行为都具备可追溯性和防篡改性,适用于财务审计、企业合规文件、跨境贸易合同等高敏感场景。以中国大陆为例,在金融服务、政务应用或医疗记录领域,数字签名已被纳入法规要求,成为合规要素的基础设施。

合规与法律地位:标准的背后是审计机制与责任归属

要理解两者的真正分野,还需从法律与监管角度切入。电子签名在多个司法辖区已被认可,比如中国的《电子签名法》、新加坡的《电子交易法令》以及欧盟的《eIDAS条例》,这些法规普遍承认具备可验证性和真确意图的电子签名可作为证据。然而,这种认可往往需要结合上下文环境、使用方式以及签约双方之间的信任关系来综合判断其法律效力。

相较之下,基于数字证书的数字签名在法规框架中一般被视为“高级”类别,具备更强的法律约束力。以eIDAS标准为例,其中明确定义了“合格电子签名”,该类签名只有在使用合格证书和受监管的签名设备生成的前提下,才获得与手写签名等同的法律效力。这也是为何在欧盟地区,涉及资本市场与数据合规的公司更倾向于部署数字签名方案,以规避未来潜在的法律争议。

实际应用场景:风险等级决定技术选型

在广泛商业实践中,数字签名与电子签名并非对立存在,而是各自服务于不同的场景需求。以一家跨境电商平台为例,其在用户注册与服务确认等环节使用电子签名以提高转化效率,而在平台同供应商或境外支付机构签订服务协议时,则采用数字签名确保跨法域的合同可执行性与合规责任分明。

亚洲市场的行业发展亦呈现出类似趋势。比如在香港的保险行业,电子签名被广泛用于客户投保意向确认与在线问卷反馈,而与监管提交的核心文档及批复,则需使用具有完整审计链条的数字签名落地,以保障所有数据经得住监管审计与时间存证考验。

安全性考量:风险防范体系下的核心防线

电子签名虽然便捷,但其安全能力更多依赖于外围系统(如用户认证机制、登录验证等)。当攻击者具备目标系统的访问权限时,伪造签名的风险依然存在。而数字签名在技术上将内容哈希与私钥绑定,任何篡改文档内容都会导致签名验证失败。正因如此,面对勒索病毒、内部篡改以及数据走私风险,企业级客户倾向构建以数字签名为基础的数据保护体系。

在数据主权意识上升的语境下,尤其是中国《数据安全法》《个人信息保护法》实施后,企业对签名行为的审计追责提出了更高要求。配合数字签名带有时间戳与签名证书链的结构设计,可以为政企客户实现“签署即留证”,大大降低事后举证成本。

长周期经营逻辑:电子与数字签名的融合趋势

从长期来看,数字签名并不会完全替代电子签名,反之亦然。在政策导向与行业惯例的双驱动下,越来越多解决方案提供商开始推出“多层级签名能力”框架,允许客户根据文件敏感性、业务风险等级和监管需求自由切换签名方式。

例如,韩国的某大型集团在数字化HR流程中,以电子签名完成内部请假单、入离职确认等低风险操作,而将劳动合同、薪酬协议等资料纳入数字签名保护体系,结合LDAP等企业身份系统一,实现安全性与流程效率的兼得。

从实践维度出发,数字签名与电子签名分别代表了安全性与便捷性的两种极致取向。而企业在实际部署时,不应拘泥于名词定义,而是结合自身行业属性、监管要求与数据敏感度,制定分级、自适应的签名策略。在亚洲这样的多法域交汇市场,理解技术与法律的结合点,才是推动合规数字化转型的根本路径。

仅允许使用企业电子邮箱

仅允许使用企业电子邮箱