通过 WhatsApp 或电子邮件联系销售团队,或与您所在地区的业务拓展专员取得联系。

香港企业指南:数字签名与电子签名的选择

在数字化转型加速的今天,香港与亚洲企业在合同管理、业务流程自动化和合规治理方面对签名形式的要求越来越高。然而,不少企业在实际运用中仍将“电子签名”与“数字签名”混淆,这种误解可能带来运营风险,甚至在法律诉讼中产生合规性影响。理解这两者的本质区别,已成为信息合规与文档治理中的重要一环。

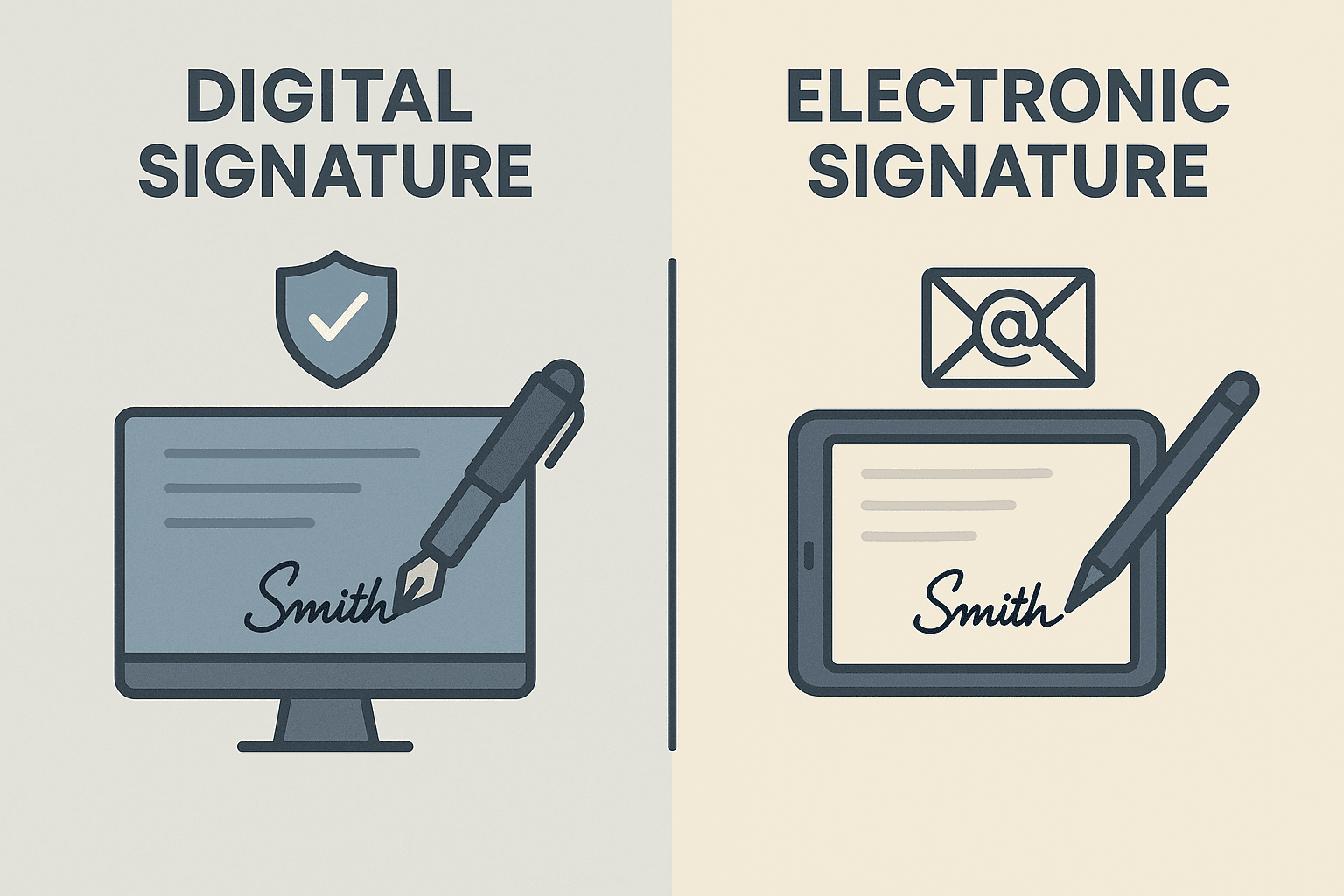

基础定义与技术结构分析

电子签名是一个广义概念,泛指以电子形式表达的签署意愿,可以是点击“同意”按钮、输入姓名甚至上传的手写签名图片。根据《联合国电子通信与电子签名示范法》的定义,任何能识别签署人身份并表明经签署文件认可的电子形式,均可视作电子签名。

相比之下,数字签名是电子签名的技术子集,在加密技术体系中更具严格性。其通过公开密钥基础设施和加密算法(如RSA或ECC)进行身份验证与数据完整性保障。数字签名不仅能验证签署人身份,还能提供防篡改能力,当文档被篡改时,可立即被检测。

这一区别对金融、政府机关及医疗等高度合规行业尤为关键。例如,在新加坡和韩国,监管机构要求在某些高价值文件中使用可追溯性的数字签名,而非宽泛概念下的电子签名。

合规标准与地区差异的现实考验

签名的法律效能依赖各国法律规定。例如,中国的《电子签名法》明确区分普通电子签名和可靠电子签名,后者接近于数字签名,需满足身份认证、文档可验证、签署行为唯一等标准。这与欧盟eIDAS法规以及美国的ESIGN法案和UETA的技术中立原则不同。

以东南亚市场为例,印尼和马来西亚过去几年中在电子身份识别技术落地方面持续投入,推动国家公钥基础设施的建设,以普及受监管数字签名的使用。企业若在该地区拓展业务,需确保其签名解决方案不仅依据本地法律设计,还在服务端支持时间戳、签名证书链存档等功能。

换言之,电子签名技术可以快速部署,提高操作便捷性;但在面对跨法域的合规挑战时,数字签名才是真正具备法律执行力和审计追踪能力的解决方案。

应用场景下的风险控制与技术落地

对于企业首席信息官或信息安全团队来说,选择电子签名或数字签名不仅是技术选型问题,更是风险治理的一部分。

在零售与互联网行业,客户协议和注册流程使用电子签名即可满足效率需求。但在B2B合同签约、上市披露、财务报表确认等情境中,信息安全压力与监管审核强度明显提高。大量案例显示,仅依靠客户端生成的图像型电子签名,无法确保身份不被伪造,也难以取得法院或监管的完全认可。

另一方面,主流数字签名解决方案,如Adobe Sign、DocuSign与中国本土平台e签宝,均已打通与政府认证中心的连接,确保每笔签署动作均有可溯源的数字证书、私人密钥封装及签署时间戳。这一底层能力也为平台间的互认证提供了可能性,特别是在跨境贸易合同快速生成和备案流程中已展现出增值价值。

策略部署建议:风险、效率与成本的平衡

在实际落地中,企业应从需求复杂度出发,构建多层签名策略结构。对敏感度中等的场景,可通过多因素验证和审计日志增强电子签名的信任基础;而对功能性与合规要求并重的关键文档,建议优先部署符合ISO/IEC 32000标准下的数字签名架构。

从成本结构来看,数字签名的部署初期成本较高,需引入证书管理平台、密钥存储机制及合规运营策略。但从全周期风险视角来看,该投入有利于减少后期合规成本、仲裁纠纷与数据泄露风险。

此外,针对快速增长的东亚市场,建议企业与本地信任服务提供商合作,以提高签名信任度与业务本地化合规比例。例如,在日本,政府逐步推动基于个人识别编号系统的电子认证,而中国正在以“电子合同加可信时间戳”的形式推动政企数据合规存证,这些都为数字签名技术的拓展提供了土壤。

从合规点到战略资产

企业在优化签署流程的同时,更应将其视为控制风险与传递信任的重要资产。电子签名提供了效率,而数字签名带来了可验证的安全性与法律效益,两者并非竞争关系,而是互补布局。

对具备国际业务涉猎或跨行业发展的企业而言,构建基于数字签名的可信签署体系,将成为合规数字化进程中抵御政策风险与提升组织可信度的重要保障。那些能在制度、技术与运营标准多维度平衡电子与数字签名方案的公司,或将在全球合规竞争中占据先机。

立即获得具有法律约束力的签名!

30天免费全功能试用

企业电子邮箱

开始

仅允许使用企业电子邮箱

仅允许使用企业电子邮箱

最新文章

DocuSign 法律版:规模化管理“集体诉讼”豁免签名

DocuSign API:如何使用“服务器模板”来减少负载大小?

DocuSign CLM:与 Salesforce “Quotes” 集成以实现自动生成

DocuSign 与 SignRequest:简单性和易用性比较

DocuSign 管理员:如何管理“Signing Insights”以提高完成率?

DocuSign API:如何通过 API 创建“Clickwrap”协议?

DocuSign Connect:处理“Aggregate”与“SIM”消息交付模式

如何使用 DocuSign “Email Blinding” 隐藏其他收件人的电子邮件地址?

获取成本对比